RUBÉN DARÍO EN MANAGUA

Clemente Guido Martínez

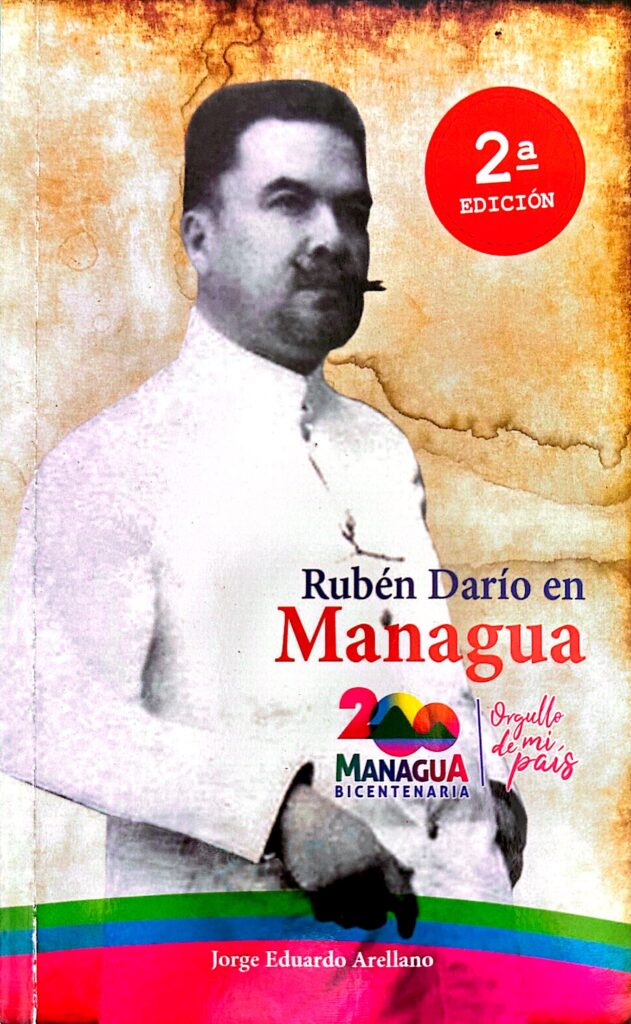

RUBÉN DARÍO EN MANAGUA es un libro de 86 páginas, del prestigiado y galardonado experto Dariano, doctor Jorge Eduardo Arellano, secretario de la Academia de Geografía de Historia de Nicaragua, publicado en dos ediciones: la primera en enero del año 2011 y la segunda en enero del año 2019, por encargo y patrocinio de la Alcaldía de Managua en ambas ocasiones, siendo el suscrito director de Patrimonio Histórico de Managua.

Arellano califica las páginas de su obra como una “modesta monografía”, con el objetivo destinado a los managuas, “de apropiarse con orgullo de Darío. En ellas se rastrean sus huellas, no remotísimas como las de Acahualinca, sino contemporáneas y, aunque a veces trágicas, siempre significativas e interesantes” (JEA, 6 de enero, 2010).

El índice del libro nos muestra una cronología de momentos decisivos en la vida de Rubén Darío, que tuvo a Managua como escenario principal: los años formativos y la garza morena: enero 1882-junio 1886; la estadía fugaz a su regreso de Chile: marzo-abril 1889; los días previos a su misión oficial a España: 28 junio al 6 de julio de 1892; los tres meses decisivos, de enero a abril de 1893; la apoteosis del retorno a Nicaragua, del 24 de noviembre 1907 a febrero de 1908; y las tres semanas preagónicas que vivió Darío en Managua, del 15 de diciembre de 1915 al 6 de enero de 1916.

El autor anexa en esta monografía un poema de Rubén, poco conocido, titulado “De Caza”, escrito por Rubén Darío en 1880, cuando tenía 13 años, y según dice Arellano: “esta composición desconocida tiene el valor de ser el primer poema nicaragüense de Darío. En efecto, consiste en la narración descriptiva de una inocente cacería trasmitida por uno de sus protagonistas -Rubén Darío- en 135 versos…:

Por las sierras de Managua

Hay unos cotos espléndidos,

Donde cazaremos pájaros

Y conejos (Darío).

Y también anexo al final del libro se reproduce el Decreto del Congreso Nacional y Presidencia de la República, declarando duelo nacional “por el fallecimiento del ilustre centroamericano Rubén Darío” y autoriza “permitir el cadáver de Darío sea inhumado en la Santa Iglesia Catedral de León”. Este decreto fue aprobado el 7 de febrero de 1916, al día siguiente del deceso de Rubén.

El libro también se editó en formato digital (pdf), en enero del 2020, como parte de la “Colección Rubén Darío” de la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación de Nicaragua, con el número 8 de la colección. “Agradecemos al doctor Arellano por su colaboración con nuestros niños, jóvenes y adolescentes del sistema educativo nacional, y esperamos que la comunidad educativa aproveche al máximo esta oportunidad de acceder al conocimiento científico de la obra y vida de nuestro poeta universal de los siglos Rubén Darío”, reza la presentación de la edición digital patrocinada por la Alcaldía de Managua como un aporte al Ministerio de Educación.

Al acceder a sus páginas, Arellano nos pone en conocimiento de la importancia de la ciudad de Managua en su vida amorosa. Su primer amor es una niña de Managua, de apenas once años -quince de Rubén-, Rosario Emelina Murillo Rivas, a quien conoció en 1882; luego, en circunstancias incómodas, es forzado a casarse con ella el 8 de marzo de 1893, y fruto de esta unión nacerá un hijo. Este lamentablemente fallecerá casi de inmediato por una inadecuada atención durante el parto en diciembre de 1893; y será ella quien le acompañará al final de sus días también en Managua, tres semanas dolorosas desde el 14 de diciembre de 1915 hasta el 6 de enero de 1916, un mes antes de la muerte de Rubén en León, donde también estará a su lado Rosario. No hubo descendencia entre ellos.

Otro aspecto relevante de una de sus estadías en Managua fue su permanencia en la biblioteca nacional como trabajador, pero más que eso, lo fue porque en esa biblioteca Darío estudió lo que no pudo en alguna universidad de su época. Este hecho sucedió en 1884, bajo la dirección de Modesto Barrio y Antonino Aragón sucesivamente. “Allí pasé largos meses leyendo todo lo posible” (R.D. Autobiografía).

En abril de 1893 Darío se marchó de Nicaragua nuevamente, para no retornar sino hasta “catorce años, seis meses y veintidós días” (JEA, 2019: 39). El 23 de noviembre de 1907, Rubén fue recibido como lo que era: un héroe civil. “Darío bajó del tren, pero no tocó tierra: fue conducido en hombros desde la estación hasta el Gran Hotel, entre aclamaciones indescriptibles y en entusiasmo rayando en locura. Todas las clases sociales, sin distinción de ningún género, se disputaban la honra de saludar al predilecto de las Musas” (JEA, 2019: 40).

Darío habló: Pueblo de Managua: la espléndida recepción que acabáis de hacerme la aprecio como un premio a mi vida errante, en persecución del arte supremo y para gloria de Nicaragua; os lo agradezco desde lo más profundo de mi alma. En todas las ciudades donde mi pensamiento ha estado en obra, se me ha ofrecido una hoja de laurel, y ninguna más significativa que la que vosotros me ofrecéis y que la guardo como uno de mis mejores triunfos. Os pido que, antes que echar vivas por mí, lo hagáis por Nicaragua y después por el general Zelaya (Rubén Darío, en JEA, 2019: 40).

El 24 de noviembre Darío fue recibido por el General Zelaya en casa presidencial, y agasajado con una retreta en el parque central de Managua. El programa de la retreta o concierto incluyó obras de J. Entodshofer, G. Dosiszetti, F. Von Blon, Ch. Gounod, E. Beccuci, J. I. Hernández, F. Choris y V. Bnot, de moda todos ellos en ese momento. Dirigió la orquesta el músico J. I. Hernández.

José Santos Zelaya lo declaró huésped de la nación. En correspondencia Darío obsequió a la esposa del presidente, Blanca Cousin, una pulsera acompañada de un autógrafo del poeta “formulado en cortesanas frases elegantes. Se trataba de un acróstico con el nombre del General JSANTOSZELAYA.

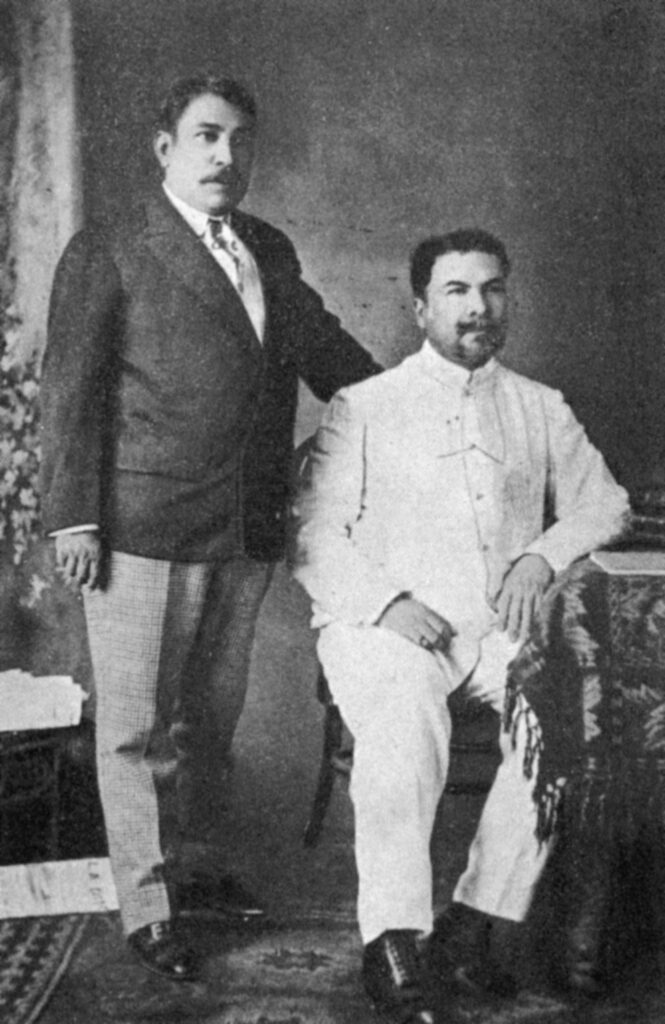

Rubén, en esa estadía en Managua, se paseaba por el Parque Central. “Momento conmovedor y magnético era ver a Rubén Darío, vestido todo él de blanco, paseando por el Parque Central, durante las noches de concierto que daba la Banda de los Supremos Poderes, en unión de su maestro cuando era niño, doctor Felipe Ibarra, y de su protector en la juventud Modesto Barrios. Atrás del grupo, iba un grupito de jóvenes intelectuales, como haciéndole de pajes” (Hernán Rosales, en JEA 2019: 42).

El 24 de enero de 1908 todavía en Managua, Rubén es integrado a la Logia Progreso de la masonería, en grado de aprendiz. Manuel Maldonado y Dionisio Martínez Sanz, fueron sus padrinos.

El 2 de febrero de 1908, se realizó el evento más importante en Managua: una velada en la Escuela Normal de Señoritas, dirigido por doña Josefa Toledo de Aguerri. Esa noche estuvieron presentes el presidente Zelaya y su esposa, ministros y todas las autoridades municipales de Managua. La primera dama de la república, Blanca Cousin, “en nombre de la municipalidad de Managua le colocó en la solapa la condecoración ofrecida por la corporación edilicia, una lira de oro circundada por una corona de laurel, delicada obra del distinguido orífice nacional Miguel Silva S” (JEA, 2019: 44).

Finalmente, Rubén regresará a Managua en diciembre de 1915, en condiciones deplorables, enfermo y agonizante: “soy un hombre viejo, arruinado, un hombre en cenizas”, confiesa Rubén de sí mismo, a Francisco Huezo (1862-1934). Estuvo hospedado a una cuadra del Parque Central, pero esta vez no habrá tertulias, ni caminatas por el parque, ni homenajes fastuosos, nada. El poeta está muy grave, se la pasa acostado o en reposo. Su esposa Rosario, la garza morena, lo acompaña en todo momento. Son contados quienes pueden acceder al poeta. Él se queja, medita, recuerda. Huezo recopila todo y lo publicará después. “Rubén Darío en Managua”, la monografía de Arellano nos narra muchos, si no todos los testimonios compilados por Huezo.

Desde Managua, el poeta escribe su última carta, dirigida al director del diario La Nación, de Buenos Aires, don Emilio Mitre y Veida. En esta carta demuestra su gran amor por su hijo nacido de la relación profunda con Francisca Sánchez (española). “Me agobia pensar en la situación de mi hijo en Europa, en la miseria, abandonado. ¡Y Francisca! ¡Ah, esto es terrible” (RD, enero 2016)! Y le hace una petición impresionante a Mitre: “A usted le pido ver por mi hijo, ahora solo, y a quien ruego tener por heredero único de mis bienes”.

El 7 de enero de 1916, Darío parte hacia León, en un tren facilitado por el gobierno. El 6 de febrero fallecerá en su amado León, su “París” tropical. Será su cadáver solamente quien “verá” las honras y homenajes que se le hicieron durante varios días. Su genio estaría recitando sus nuevos poemas celestiales en la gloria de Dios, a quien Darío se aferró hasta su último suspiro, representado en un Cristo de marfil, regalado a él por Amado Nervo.

Para concluir este breve artículo, quiero sugerir a nuestra alcaldesa de Managua, compañera Reyna Rueda, que se patrocine una vez más esta obra de Jorge Eduardo Arellano, reconociendo sus derechos de autor, para una tercera edición ampliada (seguramente el doctor Arellano tendrá nuevos aportes que hacer a la presencia de Rubén en nuestra querida capital). Una inversión social y cultural que amerita el pequeño desembolso que podría significar esta tercera edición impresa, pero masiva, en cantidad suficiente de volúmenes para llegar a la mayor parte de profesores de literatura e historia, y jóvenes del sistema educativo formal de Managua.

En su 173 aniversario de capital (5 febrero 1852), y en el 109 aniversario de la muerte de Rubén Darío (6 febrero 1916), ¡qué mejor homenaje que seguir divulgando su vida y obra, sus alegrías y sufrimientos, su amor por Nicaragua y por nuestras ciudades que tuvieron el honor y orgullo de recibirlo como fue el caso de Managua.

Managua, 5 de febrero de 2025.